“周末你看WTT了吗?今天我们结合WTT一起来探讨“造桥选址与城市脉动”的融合。”这是量子学校青年教师优质课大赛的现场,初中部袁瀚老师通过WTT世界乒联重庆冠军赛,向同学们抛出了选址造桥的问题,带大家沉浸于数学的思考。

与袁瀚老师《造桥选址问题》“同台打擂”的,还有来自不同学科、独具匠心的青年教师们精心准备的144堂课。为师者相约,以赛而论道,一堂堂“优质课”正在量子校园紧锣密鼓地展开。

在量子的教育生态中,青年教师是最富活力的清流。带着创新的思维和对教育的热情,他们不断推动着教学方法的革新与进步。

为了给校内青年教师提供一个展示和交流教学能力的平台,重庆巴川量子学校教师中心于2020年首次举办了青年教师优质课大赛(简称“青优赛”)。如今,这一赛事已步入第五个年头。作为量子的教学盛事之一,每届都将教师全员卷入。

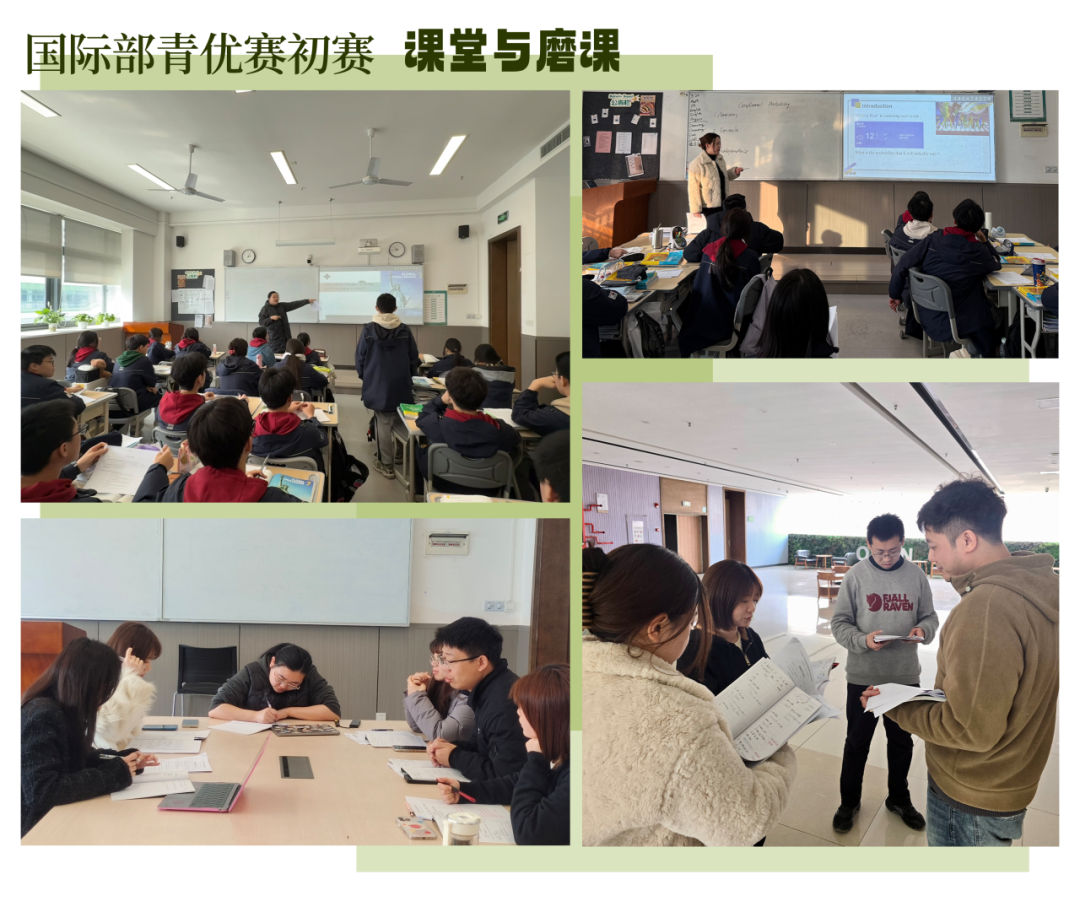

每届的青优赛都分初赛、决赛两个阶段。本届初赛在春季学期的第4-6周,由各学部分别组织;决赛在第12-13周,由学校教师中心统一安排。分阶段赛制不仅确保了比赛的广泛参与,也为教师们提供了充分的准备和打磨时间。

围绕每一届的活动主题,来自不同学科、不同学部的青年教师们选出自己最拿手的一堂课上台展示、观摩朋辈教师的授课现场、聆听评委老师的点评建议,打磨属于自己的授课风格与教学方法。或许你曾随王泓井老师一起在物理的海洋中畅游;或许你曾在李怡然老师的语文课上照鉴诗人的精神支柱……他们都曾站上过青优赛的舞台,砥砺自己的教学技法,将比赛所得内化于己用,从量子校园的一方讲台走上全国教学大赛的领奖台。

“对于像我这样的青年教师而言,它无疑是一个成长的摇篮和展示的舞台,具有不可估量的重要意义。”谈起参赛缘由,李华月老师认为,青优赛拓宽了青年教师的视野和思维方式,能从中发现自己的不足,明确努力的方向,不断激励自己追求卓越。成长与进步,是贯穿青优赛全过程的主题词。

为了课堂的探究活动与问题设置,彭丽颖老师跳出教材,查找优秀课例和教学视频,查阅相关的数学史文献资料与教学研究。她说,这个过程最“折磨”,也最有趣。

为了提升学生的学习兴趣,董玲丽老师多次研究AI教学,将其融入在课堂中,并邀请年级组老师听课并提出意见,不断优化教学流程与细节。

为了让学生直观理解“设计源自生活”,课前,杨剑桥老师与学生们到食堂观察记录标志,讨论用餐的不文明行为,再开展这堂“标志设计课”。

磨课7次,不断推倒重新设计;为了让孩子们更加清晰的观察到实验现象,张渝敏老师在课余时间通过多次实验,最终选定了12种不同的材料。

提前数周构思授课主题和形式,王诗铭老师结合学生正在学习的概率章节,以及学部即将举办的“彩虹跑”活动,请同学们计算活动当天下雨的概率,并做出决策。

对于很多老师而言,这并非他们第一次参加青优赛。第三次参赛的杨剑桥老师坦言,虽然每一次参赛对精力与脑力都是不小的挑战,但课堂上学生鲜活的反馈是最好的激励。第四次参赛的董玲丽老师仍然保持着“比赛当天提前到校准备”的习惯,但她觉得自己的心态更加平和,因为相比结果,她更享受备赛的过程。

倒逼自己跳出舒适区,升级教学理念,尝试项目式学习等新的教学模式;反复推敲教学细节,深入理解“教的设计”与“学的效果”间的转化逻辑;从日常板书到多媒体教学,再到AI辅助……随着时代的发展,教学工具在变,教学方式在变,但老师们教坛执鞭“以学生为中心”的初心依旧如初。而这也是他们不断精进,持续成长的动力。

青优赛中,每一位参赛老师不仅要上课,还要听课。

作为双语数学教师,王诗铭老师特别关注英语课堂的组织方式。“我希望通过学习英语课堂的活动设计,提升自己用英语授课的能力。”她表示,通过观摩英语课堂,她学会了如何更有效地引导学生参与,如何让课堂更加生动有趣。

美术杨剑桥老师对语文组杜艳、董玲丽两位老师的同课异构,印象深刻。“杜老师创设的‘新闻发布会’让学生体验了一把新闻发言人的感觉,董老师则通过关键字词引导学生自主概括法布尔实验过程,两位老师都用上了智能AI的形象,课堂呈现出另一种生动感。”

如何让跨学科学习真实落地、如何进行探究式学习迁移、如何用分层教学策略优化课堂……黄迎老师在陈晓宇、黄藤宇、李华月三位老师的课堂中,感受到了他们的教学创新,获得了教学启发。她说:“跨学科听课则像打开多棱镜,看到教育更多的可能性。”

每一位老师都倍加珍惜在台下聆听其他青年老师授课的机会,一边细致观摩参赛老师如何快速抓住学生的兴趣点并妙趣横生地把知识点讲明白,一边深入思量着同辈对于课程框架的搭建设计及其中蕴含的授课艺术。在这个青年人的教学舞台上,每位在场者都使出浑身解数来展示自己,同时又都用上全部专注来欣赏他人。在一名优秀老师的职业生涯中,一半的时间,站在讲台上课;另一半的时间,则是在“教研”,为走上这个讲台准备着。正是这些被看见的40分钟,和无数个看不见的40分钟,让青优赛成为一场“互学互鉴、互相激励”的共学优质课。

什么样的课才是优质课?青优赛的评委老师们,在课堂中看到了具象化的答案:

戴莉莉老师对廖韵秋老师的英语读思课印象深刻,“构建了趣味化的学习情境,体现了教学策略创新性,达到了教学实施有效性。”

陈利萍老师对魏梦辉老师的《琥珀》赞誉有加,“魏老师的课堂打破了传统教学的边界,在紧扣语文要素的前提下,自然融合了科学、地理、生物等学科知识,教学目标清晰且多元”。

赵天俐老师在邹良才老师的《学写演讲稿》课堂中看见了优质课的生命力,“这节课聚焦打磨演讲稿的开头和结尾,切入口小,所见者大,学生使用方法习作前后对比明显,实效性较强”。

什么样的课才是优质课?不同的教师有着自己不同的理解。

王诗铭老师和彭丽颖老师则从跨学科融合和数学思维的角度,提出了优质课应注重培养学生的思考能力和解决问题的能力。

董玲丽老师用“三有三声”概括了她心中的优质课:有趣、有得、有助;“课堂上有笑声,课后有掌声,长远有回声”。她强调,优质课不仅要让学生学到知识,还要让他们获得学习的乐趣和意义。

黄迎老师则从目标感、参与感、创新性和情感温度四个方面阐述了优质课的特质。她特别强调,优质课应避免表面的热闹,通过有挑战性的任务驱动深度思考,让不同层次学生都能体验“跳一跳摘桃子”的成就感。虽然他们的观点与答案各不相同,却蕴含着共同的追求:以学生为中心,看见学生的成长。

满怀成长进步的热望与教书育人的渴盼,一批又一批的青年教师站上量子青优赛的讲台。课件翻动、光标挪移,不同学科的知识被深入浅出地讲解、以灵动新颖的方式呈现。如果追问一句为什么如此上心、如此精心,简单的答案叫“热爱”。

敬畏教育、热爱教学、热爱学生,进而发挥这份热爱,做好教学工作,保护孩子们最纯粹的求知欲——这是量子师者矢志不渝的教育追求。

(图文/重庆巴川量子学校)